|

(3)フロン規制の国際枠組

①オゾン層保護の国際枠組

フロン類によるオゾン層破壊のメカニズムが初めて明らかになって11年後の1985年には「オゾン層保護のためのウィーン条約」が採択されました。この条約の下で、モントリオール議定書が採択・発効(1987年採択、1989年発効)されました。

ウィーン条約では、締約国が、

・オゾン層の破壊により生ずる悪影響から人の健康及び環境を保護するために適当な措置 をとること(第2条1項)

・研究及び組織的観測等に協力すること(第3条)

・法律、科学、技術等に関する情報を交換すること(第4条)

等について規定しています。

一方、モントリオール議定書では、締約国が、

・各オゾン層破壊物質の全廃スケジュールの設定(第2条のA~H)

・非締約国との貿易の規制(規制物質の輸出入の禁止又は制限等)(第4条)

・最新の科学、環境、技術及び経済に関する情報に基づく規制措置の評価及び再検討 (第6条)

等について規定しています。

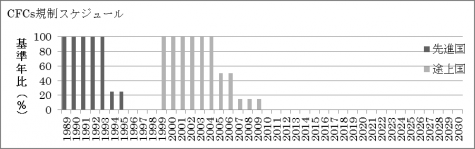

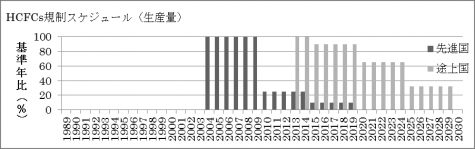

これにより、締約各国は、オゾン層破壊物質であるフロン類を「特定物質」として段階的に削減していく義務を負うことになりました。先進国と途上国の削減スケジュールには、以下のように、約10年の差があります。

図 CFCs及びHCFCsの規制スケジュール

図 CFCs及びHCFCsの規制スケジュール

出典:UNEPオゾン事務局ウェブサイトより作成

<参考文献等(ウィーン条約・モントリオール議定書についてはこちら)>

・外務省「オゾン層保護(ウィーン条約:Vienna

Convention for the Protection of the Ozone

Layer モントリオール議定書:Montreal Protocol on Substances that Deplete

the Ozone

Layer)」

・環境省「モントリオール議定書」

・UNEP

Ozone Secretariat

②気候変動の国際枠組

ウィーン条約・モントリオール議定書の策定を受けて、気候変動・地球温暖化問題についても同様の規制が模索されるようになりました。そこで、1992年、気候変動枠組条約が採択・署名開放されました(1994年発効)。

同条約では、締約国による、

・温室効果ガスの排出及び吸収のインベントリ(目録)の作成

・具体的対策を含んだ計画の作成・実施

・温室効果ガスを削減する技術等の開発普及等に関する計画の推進

・森林等の吸収源の保護拡大に関する対策の推進

等の共通のコミットメント(第4条)を規定しています。

条約が策定されても、各国の取組みを推進させていくためには、法的拘束力のある義務内容(数値目標等)を盛り込んだ議定書が必要です。そこで、議定書策定に関する国際交渉では、基準年、目標年限、数値目標、柔軟性措置、途上国参加問題が大きな争点となりましたが、1997年、COP3において、京都議定書が採択(2005年発効)されました。

京都議定書では、

・先進国の温室効果ガス排出量について、法的拘束力のある数値目標を各国ごとに設定

・代替フロン等3ガス(HFC、PFC、SF6)を規制対象ガスとすること(附属書A)

・基準年を1990年とすること(代替フロン等については1995年とすることも可能)

・2008年から2012年の5年間を第1約束期間とすること

・目標達成に向けた柔軟性措置として、共同実施(第6条)、CDM(第12条)、国際排出量取 引制度(第17条)を設けること

等について、記載しています。

<参考文献等(気候変動枠組条約・京都議定書についてはこちら)>

・経済産業省[2002]「気候変動枠組条約・京都議定書に関するこれまでの交渉経緯」

・環境省

「気候変動に関する国際連合枠組条約」

・外務省「気候変動に関する国際連合枠組条約の要旨」

・外務省「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書」

|